La médecine à la Renaissance

Découverte de l'anatomie avec la dissection et l'antisepsie

___________________________________________________________________________ _ Au Moyen-Âge, l’astrologie, les superstitions et l’utilisation de remèdes violents tels que les saignées et les lavements au mercure faisaient plus de mal que de bien… Les “simples”, c’est-à-dire, les plantes de la pharmacopée traditionnelle, étaient un moindre mal.

___________________________________________________________________________ _ Au Moyen-Âge, l’astrologie, les superstitions et l’utilisation de remèdes violents tels que les saignées et les lavements au mercure faisaient plus de mal que de bien… Les “simples”, c’est-à-dire, les plantes de la pharmacopée traditionnelle, étaient un moindre mal.

Le traitement des troubles mentaux relevait de l’exorcisme, avec pour issue le bûcher ; c’était l’Église qui s’en chargeait.

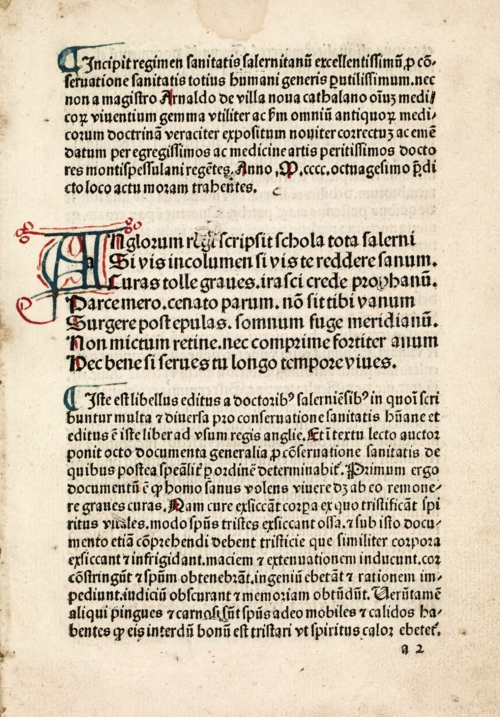

Les premiers livres imprimés de médecine, à la fin du XVème siècle, ressemblent souvent à de vieux grimoires. En latin et ornés de lettres parfois manuscrites, ils explorent une science obscure, réservée aux initiés. Les phrases forment presque des incantations ou des formules magiques.

La théorie des « quatre humeurs ».

Selon ces savants, le corps humain sécrète « quatre humeurs » qui sont toutes reliées à des tempéraments ou à des traits de caractère :

Selon ces savants, le corps humain sécrète « quatre humeurs » qui sont toutes reliées à des tempéraments ou à des traits de caractère :

– le sang entraîne un comportement sanguin, impulsif et brutal ;

– la bile jaune explique un caractère colérique ;

– la bile noire est l’humeur de l’angoisse et de la mélancolie ;

– le phlegme, enfin, est sécrété par les personnes calmes, voire molles et apathiques.

La bonne santé résulte de l’équilibre de ces quatre humeurs. La maladie, au contraire, est le signe d’un déséquilibre : il faut dès lors évacuer “les humeurs” qui s’accumulent, car elles peuvent entraîner le pourrissement des organes si elles stagnent dans le corps… On comprend dès lors les traitements de choc qui s’ensuivent, et qui seront pratiqués jusqu’au début du XIXème siècle : la saignée pour les sanguins, la prise de bouillons souvent écœurants pour les “phlegmatiques”, ou l’utilisation de certaines huiles étranges dont on se recouvre le corps.

De là viennent également certaines expressions de la langue française toujours actuelles : « avoir un coup de sang », « se faire de la bile », « être flegmatique »…

Certaines découvertes de la Renaissance remettent en cause la théorie des humeurs. On comprend par exemple que pendant un rhume, ce n’est pas le cerveau qui s’écoule par le nez… ce qu’on attribuait à des humeurs viciées.

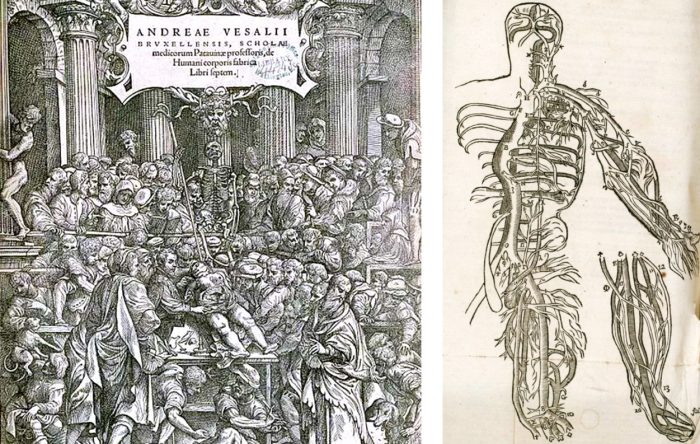

Avec la Renaissance, la médecine commence à sortir de 1000 ans d’immobilisme, depuis l’époque romaine de Galien et Hippocrate. Jésus ayant dit en parlant de sa résurrection : « Je peux reconstruire ce temple en trois jours », le corps humain était considéré comme sacré par l’Église, et donc l’Inquisition condamnait violemment l’étude de l’anatomie, base de toute intervention ; alors que pendant ces derniers siècles, la médecine arabe avait connu bien plus d’avancées. C’est le retour au classicisme des Romains et des Grecs qui permet de retrouver des pratiques médicales oubliées, comme l’opération de la cataracte : ils avaient tout le matériel pour réaliser cette opération avec succès.

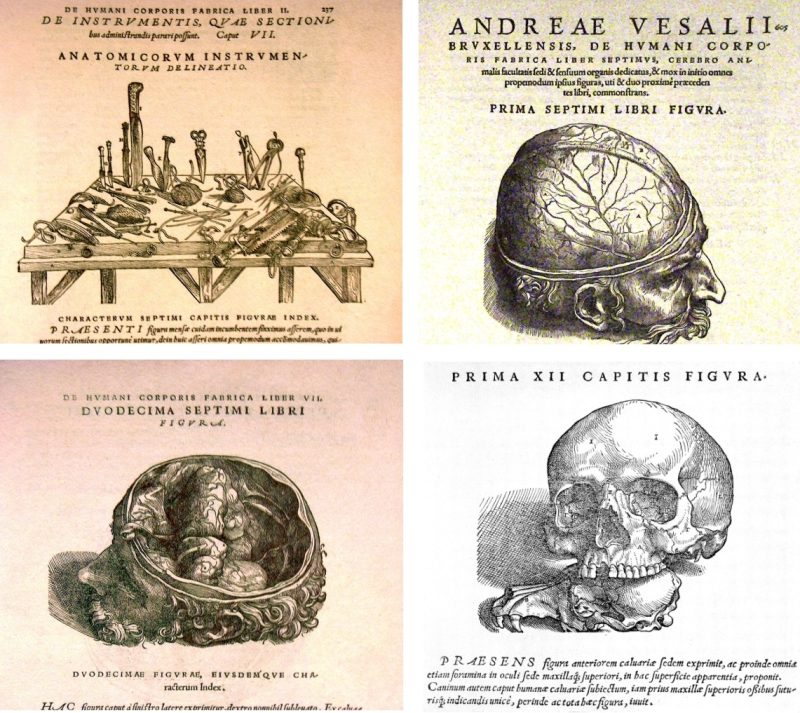

L’invention de l’imprimerie permet aux manuels de médecine de contenir à moindre coût des croquis précis du corps humain, ce qui contribue à la propagation rapide des idées. Deux types de livres apparaissent alors : certains de grand format, souvent épais et donc chers, réservés aux études universitaires, qui présentent les derniers développements de la science de l’époque ; et des livres “de poche”, destinés à un public plus populaire et illustrés de façon plus grossière, qui donnent des conseils pratiques pour soigner les maladies au quotidien.

L’anatomie, première pierre de l’édifice.

L’abandon aux barbiers de toute la pratique chirurgicale avait fait perdre aux médecins une connaissance réelle des viscères et toute habileté dans la dissection.

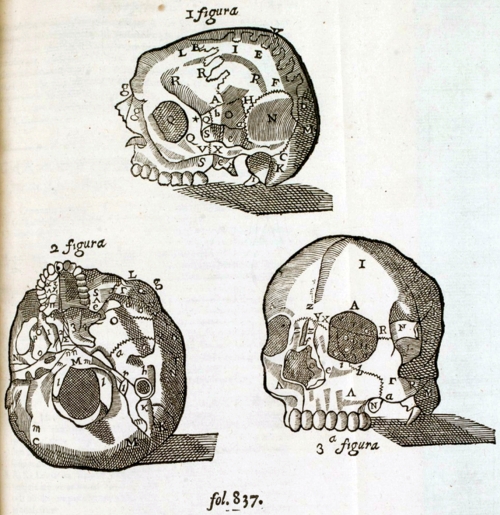

La découverte de l’anatomie et de la circulation sanguine constitue indéniablement la plus grande contribution de la Renaissance au développement des connaissances médicales.

À Paris, la première “anatomie”, c’est-à-dire “dissection”, n’aura lieu qu’à la fin du XVème siècle. Pendant la plus grande partie du XVIème siècle, la Faculté ne disposera que de quatre cadavres par an pour effectuer ses observations ; en général, il s’agissait de condamnés récupérés de nuit sur le gibet, ou exécutés de manière à “ne pas les abîmer” pour qu’ils soient “exploitables”… Le premier “amphithéâtre d’anatomie” de France n’ouvrit qu’en 1551, à l’université de Montpellier.

On étudiait la médecine dans diverses facultés comme celle de Paris ou de Montpellier. Les étudiants avaient leur mot à dire dans le choix des enseignants et le recrutement était international. Les études commençaient à 18 ans au minimum. L’étudiant, obligatoirement laïc, devait se présenter avec un certificat de bonnes mœurs signé par son curé. Les études duraient cinq ans pendant lesquels les étudiants n’étaient ni nourris ni logés.

Au bout de cinq ans l’étudiant passait un examen devant deux médecins et le maître chirurgien de l’Hôtel-Dieu. L’examen comprenait plusieurs épreuves théoriques, puis l’“examen des quatre semaines” où pendant quatre jours de chacune de ces quatre semaines étaient observées les connaissances dans différents secteurs de la médecine. Si on était reçu, on devenait chirurgien, nourri et logé par l’Hôtel-Dieu. Le règlement était très strict : par exemple, nul ne devait consulter une femme sans la présence d’une autre femme.

Au-dessus des chirurgiens régnaient les “docteurs régents”. Avant toute opération importante telle qu’une amputation, une trépanation ou autre, trois médecins devaient débattre des suites à donner ; puis les chirurgiens réalisaient l’opération, pendant que l’un des médecins observait… sans se salir les mains.

Apparition de l’épidémiologie et de l’antisepsie.

Parmi les grandes épidémies de la Renaissance, la vérole provoqua la terreur : elle désigne les maladies vénériennes qui se répandirent comme une traînée de poudre à cette époque de libération sexuelle. Le médecin italien Fracastor démontra son caractère épidémiologique et l’existence de micro-organismes qui propageaient l’infection. On préconisa toutes sortes de traitements plus ou moins contestables, ainsi que l’emploi systématique de “préservatifs” en boyau de porc ou de mouton. On en a même retrouvé un en fouillant dans d’anciennes latrines de Catherine de Médicis ! Curieusement cette infection a été bénéfique, car c’est la première fois que l’on a fait une véritable recherche épidémiologique concernant l’origine de la maladie et les traitements possibles.

Une médecine à deux vitesses.

Les populations les plus pauvres avaient recours aux “sans diplômes” : guérisseurs, rebouteux et autres “charlatans” qui criaient sur les marchés pour appeler la clientèle. Certains savaient utiliser de manière efficace les vertus des plantes ; mais de nombreux autres, face aux épidémies ou à des maladies incurables, ne faisaient qu’exploiter le désarroi des populations.

Pour les plus riches, il y avait les diplômés qui après des études plus ou moins longues devenaient chirurgiens, ou médecins. Les apothicaires étaient une autre branche, sans aucun rapport avec les “épiciers” mais en concurrence avec eux.

Ambroise Paré, le chirurgien qui inventa l'antisepsie

Ambroise Paré nait vers 1510 sur les bords de la Mayenne. Chirurgien-barbier à Laval comme son père, il développe ses dons, fait des pansements, pratique des “phlébotomies” ou saignées. Il assiste à de petites opérations. Il observe, et il retient. À l’âge de seize ans, il délivre son premier diagnostic : soupçonnant une supercherie, il écrit à propos d’un “gueux de l’ostière” (ceux qui allaient de porte en porte) qui mendie sur le parvis : « Ce mendiant coquin avait coupé le bras d’un pendu, encore puant et infect, lequel il avait attaché à son pourpoint, en cachant son bras naturel derrière son dos couvert de son manteau, afin qu’on estimât que le bras du pendu était le sien propre. » Sans hésiter il arrache au gueux son bras de cadavre, et le gueux s’enfuit.

À l’âge de seize ans, il délivre son premier diagnostic : soupçonnant une supercherie, il écrit à propos d’un “gueux de l’ostière” (ceux qui allaient de porte en porte) qui mendie sur le parvis : « Ce mendiant coquin avait coupé le bras d’un pendu, encore puant et infect, lequel il avait attaché à son pourpoint, en cachant son bras naturel derrière son dos couvert de son manteau, afin qu’on estimât que le bras du pendu était le sien propre. » Sans hésiter il arrache au gueux son bras de cadavre, et le gueux s’enfuit.

À vingt-cinq ans, Ambroise Paré part à la guerre dans la suite du seigneur de Montjeau, colonel général de l’infanterie, pour trouver à foison de belles et fraîches blessures à panser en tant que chirurgien-barbier. Il ne se consacre pas seulement à la découpe des corps, mais aussi aux corps étrangers articulaires, aux réductions de fractures compliquées, à la trépanation et autres ligatures des artères. Il écrit dans son premier livre en Français, La Méthode de traiter les plaies faîtes par les hacquebutes et autres bastons à feu : « Ce n’est rien de feuilleter des livres, de gazouiller et de caqueter en chaire de la chirurgie, si la main ne met en usage ce que la raison ordonne ». En 1570, il fait de l’antisepsie sa « bataille contre l’altération de l’air et la putréfaction de la plaie ». Il fit si grand froid à Paris au cours d’un hiver rigoureux, « qu’à aucuns malades, couchés audit Hôtel-Dieu, l’extrémité du nez se mortifia sans aucune pourriture » : il coupa quatre de ces nez gelés ; deux opérés moururent, les deux autres guérirent.

Jusqu’alors, pour éviter gangrènes et putréfactions, on versait sur les plaies de l’huile de sureau bouillante ; après quoi on y portait barbarement le fer rouge. Un jour cependant que sa provision d’huile de sureau était épuisée, à défaut d’autre chose il eut l’idée d’appliquer sur les plaies un onguent digestif simple, fait de jaune d’œuf, de rosat et de térébenthine. Le résultat fut excellent.

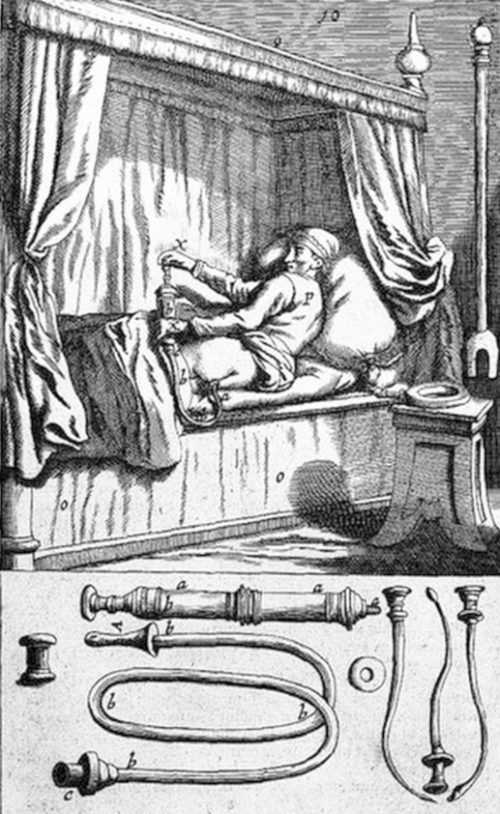

On suivit aussi ses recommandations sur le lavement, ou plutôt le “clystère”, qui devint un “fondement” de la médecine des XVIIème et XVIIIème siècles. Dans une traduction de l’auteur latin Pline, Ambroise Paré avait appris que les Égyptiens pratiquaient le lavement : comme tous les peuples anciens ils observaient la nature, et avaient constaté que parfois, les ibis ou les cigognes plongeaient leur long bec dans l’eau de mer, et grâce à leur long cou, s’envoyaient de l’eau salée dans l’anus ; le résultat était rapide et spectaculaire. Les Égyptiens eurent donc l’idée d’appliquer ce traitement aux humains qui étaient victimes de problèmes intestinaux et de constipation. Les médecins qui pratiquaient ce traitement portaient le joli nom de “bergers de l’anus”. Pour en revenir à Ambroise Paré, il mit au point un modèle spécial avec un tuyau entre le réservoir et la canule, et lui donna le nom de “clystère soi-même”. L’idée traversa l’Histoire, en utilisant des vessies de porc comme récipients et des tubes de roseau comme canules.

Pierre de Ronsard, le plus grand poète du temps, fit l’éloge de son ami Ambroise Paré à travers ce sonnet oublié :

« Tout cela que peut faire en quarante ans d’espace

Le labeur, l’artifice et le docte savoir ;

Tout cela que la main, l’usage et le devoir

La raison et l’esprit commandent que l’on fasse,

Tu peux le voir, Lecteur, compris en peu de place

En ce livre qu’on doit pour divin recevoir ;

Car c’est imiter Dieu que guérir, et pouvoir

Soulager les malheurs de notre humaine race.

Si jadis Apollon, pour aider aux mortels,

Reçut en divers lieux et temples et autels,

Notre France devrait (si la maligne envie

Ne lui cillait les yeux) célébrer ton bonheur,

Poète et voisin j’aurais ma part en ton honneur,

D’autant que ton Laval est près de ma patrie ».

En ce temps là…