À la table de François 1er

D'après l'ouvrage de Jeanne Rozec et Benoit Vochele

Alors que François 1er est encore un enfant, c’est la fin du Moyen Age. 1500 est une période riche en innovations : on y voit l’apparition de l’imprimerie qui révolutionna les conditions de transmission du savoir dans tous les domaines même celui de la gastronomie.

Ajoutons à cela des maîtres queux de talent et c’est l’apparition d’ouvrage tels que le Viandier de Taillevent où il reprend le travail de ses ancêtres que l’on ne connaissait que oralement. Il reste une référence publiée en livre de poche.

Les céréales et le pain restent la base de l’alimentation de l’ensemble de la population.

Les œufs, les volailles et les poissons complètent le quotidien du peuple.

À la table du roi, on fera un spectacle d’oiseaux spectaculaires comme des cygnes et des paons. Des oiseaux pouvaient être dissimulés dans des tourtes pour s’envoler au moment de la découpe. Le repas est théâtralisé, les mets sont si nombreux (il faut montrer sa richesse) qu’ils peuvent repartir en cuisine sans même être touchés et mangés par les familles du personnel.

À la table du roi, on fera un spectacle d’oiseaux spectaculaires comme des cygnes et des paons. Des oiseaux pouvaient être dissimulés dans des tourtes pour s’envoler au moment de la découpe. Le repas est théâtralisé, les mets sont si nombreux (il faut montrer sa richesse) qu’ils peuvent repartir en cuisine sans même être touchés et mangés par les familles du personnel.

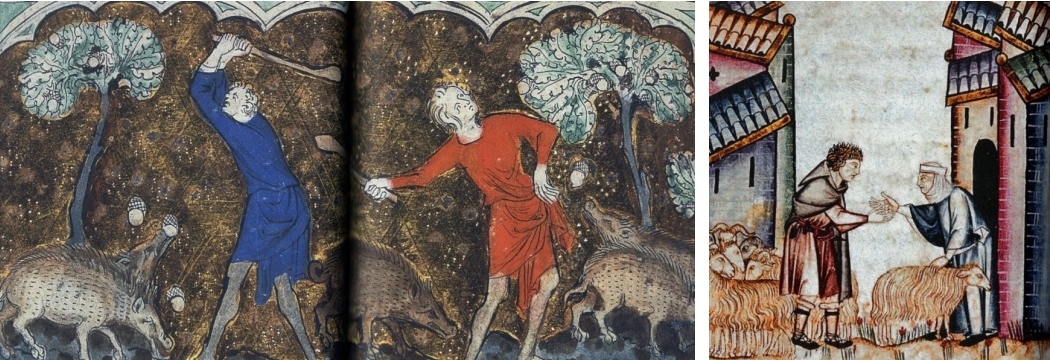

On mange aussi du porc, du mouton…

En matière culinaire de nouvelles mutations et de nouveaux produits apparaissent sur la table, grâce aux voyages et aux découvertes d’autres pays.

Dans le sillage de Christophe Colomb, de nouveaux produits sont ramenés de ses voyages et accueillis avec succès comme la dinde et le sucre.

Dans le sillage de Christophe Colomb, de nouveaux produits sont ramenés de ses voyages et accueillis avec succès comme la dinde et le sucre.

Des marins génois rapportent le chou-fleur qui devient une star de l’assiette un siècle plus tard.

La tomate apparaît doucement dans les assiettes, peu prisée à cause de sa ressemblance avec les fruits de la Mandragore… Elle mettra deux siècles pour être reconnue comestible.

La pomme de terre aussi est venue des Amériques avec les conquistadors au XVIéme siècle sous le nom de patata, mais, elle aussi, n’arriva à la cour que deux siècles plus tard. On consommait largement les pois secs pendant le Moyen Age. On voit arriver les gousses entières, les « mange- tout » ; on trouve des artichauts en Avignon et au Languedoc, ils arrivent à la cour grâce à Catherine de Médicis qui adorait les fonds d’artichaut. On mange des asperges, légume royal, mais pas encore de tomates ni de patates.

On utilise moins d’épices et plus d’herbes aromatiques afin de respecter le goût des aliments.

Autrefois « on faisait grand cas d’épices pour conserver les aliments, rehausser la fadeur des mets bouillis et montrer son statut social » . On cite le safran, le cumin et les graines de paradis au goût acre et brûlant.

Les épices sont délayées dans du vin, du vinaigre, du verjus ou du bouillon puis mélangés au plat à la fin de la cuisson. A présent on se tourne vers le cerfeuil, l’estragon, le basilic, le thym, le laurier, la ciboulette. Le persil connaît une grande faveur.

Citons aussi la Reine-Claude nommée ainsi en l’honneur de Claude de France , la première épouse de François 1er qui l’ a introduite à Blois.

La Renaissance est une période où on adore les sucreries :

le sucre de cane arrive massivement d’Amérique.

Le nougat a conquis l’Ardèche au XVIème siècle grâce aux plantations d’amandiers développées par Olivier de Serres. Le terme nougat voudrait dire : « Tu nous gâtes ».

Nostradamus a laissé un ouvrage où il propose des légumes et des fruits transformés en confitures et sirop. Le sucre était tellement apprécié qu’on a pu l’utiliser pour faire nappe et serviettes qui devinrent comestibles lors d’un événement exceptionnel à Venise.

Au Moyen Âge on cuisinait au verjus, sans gras.

Le beurre est utilisé par les plus humbles, les riches utilisant de l’huile.

À la Renaissance l’inverse fait son apparition dans les ouvrages de cuisine.

Les différentes expériences et recherches apporte la création d’eaux de vie et d’élixir ; pendant longtemps ces alcools forts sont utilisées pour leur vertus médicinales et antiseptiques.

On détaille ainsi les métiers de la bouche :

Le pâtissier est l’artisan qui confectionne des plats cuisinés dans une pâte (tourte, patés, terrines) le plus souvent liés à la viande. Dans les villes on trouve des rôtisseurs qui travaillent la viande, le pâtissier les pâtes, et le cuisinier les gelées, sauces et ragoûts.

Le savoir vivre :

Jusque là, au Moyen-Âge on mangeait avec les doigts, la fourchette existait pourtant depuis l’Antiquité puis elle  disparaît pour revenir par Venise. Peut-être que la mode des cols en fraise a incité à utiliser cet instrument, cependant il faudra plus d’un siècle pour qu’elle s’impose.

disparaît pour revenir par Venise. Peut-être que la mode des cols en fraise a incité à utiliser cet instrument, cependant il faudra plus d’un siècle pour qu’elle s’impose.

C’est la pratique du tranchoir qui est répandue. Chaque convive avait un petit plateau sur lequel était posée une épaisse tranche de pain serré. On posait sur le pain les viandes, une écuelle recevait les sauces.. L’assiette se démocratise et se généralise avec l’arrivée de la faïence vers 1550.

Le raffinement évolue très doucement, on continue à s’essuyer les mains et la bouche dans la nappe.

Les cours européennes chercheront à imiter la France qui a ouvert la voie à des idées originales.